Государственность РФ. Правительство РФ как высший орган исполнительной власти.

Государственность РФ. Правительство РФ как высший орган исполнительной власти.

Т.Г.Королева.

1. Порядок формирования Правительства РФ.

В 1990 г. Председатель Верховного Совета РСФСР Б. Н. Ельцин предлагал кандидатуру Председателя Совета Министров вновь избранному Верховному Совету РСФСР, затем — для утверждения Съезду. Первый Съезд народных депутатов России утвердил главой Совета Министров РСФСР И. С. Силаева. Затем глава правительства Силаев предлагал структуру и состав правительства Верховному Совету, который формировал его.

С появлением поста Президента России в 1991 г. функция формирования правительства перешла от Верховного Совета к Президенту. Б. Н. Ельцин предлагал главу правительства Верховному Совету, Съезду — для утверждения, затем своим указом формировал правительство (структуру и состав правительства предлагал Президенту глава правительства).

По Конституции РФ 1993 г. Президент РФ:

— назначает Председателя Правительства с согласия Государственной Думы, может трижды настаивать на своей кандидатуре, угрожая Думе роспуском;

— по предложению Председателя Правительства назначает на должность и освобождает от должности заместителей Председателя Правительства, федеральных министров;

— имеет право председательствовать на заседаниях Правительства.

2. Полномочия Правительства РФ.

По Конституции РФ Правительство наделяется следующими полномочиями:

— разрабатывает и представляет Государственной Думе федеральный бюджет и обеспечивает его исполнение; представляет отчет об исполнении бюджета;

— представляет Государственной Думе ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Госдумой;

— обеспечивает проведение единой финансовой, кредитной и денежной политики;

— обеспечивает проведение в Российской Федерации единой государственной политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, экологии;

— осуществляет управление федеральной собственностью;

— осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государственной безопасности, реализации внешней политики Российской Федерации;

— осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью;

— осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации.

Порядок деятельности Правительства определяется федеральным конституционным законом. Сейчас действует ФКЗ 1997 г. «О Правительстве Российской Федерации».

Согласно этому закону Правительство:

1. Руководит работой федеральных министерств и иных федеральных органов исполнительной власти (кроме переданных в ведение Президента РФ в 2004 г. и позднее), контролирует их деятельность, может создавать свои территориальные органы и назначать их должностных лиц.

2. Распределяет функции между федеральными органами исполнительной власти, разрабатывает положения о них.

3. Правительство РФ назначает на должность и освобождает от должности заместителей министров, руководителей агентств, служб, находящихся в ведении Правительства, их заместителей; руководителей федеральных органов исполнительной власти, находящихся в ведении министерств и их заместителей. Может создавать организации, координационные и совещательные органы при Правительстве.

Правительство Российской Федерации издает постановления и распоряжения, обеспечивает их исполнение. Они обязательны к исполнению, но в случае их противоречия Конституции РФ, федеральным законам и указам Президента могут быть отменены Президентом РФ.

Правительство слагало полномочия перед вновь избранным Верховным Советом, с 1991 г. слагает полномочия перед вновь избранным Президентом.

Президент может отправить Правительство в отставку: по Закону 1991 г. — с согласия Верховного Совета, по Конституции РФ 1993 г. согласие парламента не требуется, Президент самостоятелен в принятии этого решения. Если Правительство подает в отставку, решает вопрос Президент (принимает или отклоняет ее).

Государственная Дума может выразить недоверие Правительству большинством голосов. Президент вправе объявить об отставке Правительства либо не согласиться с решением Думы.

Если Госдума в течение трех месяцев повторно выразит недоверие Правительству, Президент обязан отправить Правительство в отставку либо распустить Думу.

Председатель Правительства может поставить перед Думой вопрос о доверии. Если Дума в доверии откажет, то Президент в течение 7 дней принимает решение об отставке Правительства либо роспуске Госдумы и назначении новых выборов.

В случае отставки или сложения полномочий Правительство по поручению Президента продолжает действовать до сформирования нового Правительства РФ.

Следует помнить, что на основе решения V Съезда о дополнительных полномочиях Президента в связи с началом экономических реформ (до декабря 1992 г.) Б. Н. Ельцин мог сам возглавить Правительство или назначить его главу.

3. Структура Правительства РФ.

Под структурой Правительства понимается определенное число замов главы Правительства, министров. Структура Правительства часто меняется.

В Правительстве 1990 г. было 3 первых заместителя Председателя, 4 заместителя, 14 министров, 8 председателей госкомитетов, Управляющий делами (с 1992 г. — это Руководитель Аппарата Правительства).

Отличие министерства от госкомитета: оба являлись федеральным органом исполнительной власти, но министр руководил отраслью на правах единоначалия, а госкомитет осуществлял межотраслевое руководство на коллегиальных началах.

С 1996 г. председатели госкомитетов перестали входить в состав Правительства. В Правительстве, сформированном В. В. Путиным в мае 2000 г., Председатель М. М. Касьянов имел 5 заместителей, в составе Правительства — 26 министров, ранг министра и у Руководителя Аппарата Правительства.

В феврале 2004 г. накануне выборов Президента В. В. Путин отправил правительство Касьянова в отставку, сформировал новое правительство во главе с М. Е. Фрадковым. После повторного избрания президентом в марте 2004 г. и принесения присяги Путин отправил правительство Фрадкова в отставку и заново сформировал его. Фактически была проведена административная реформа федеральных органов исполнительной власти: число министерств уменьшено в феврале 2004 г. до 15, в марте — до 16. Это произошло за счет преобразования ряда бывших министерств в агентства при министерствах. При этом только министерства получили правоустанавливающие функции. В ходе реформы 2004 г. часть министерств (с образованными в их составе агентствами и службами) была передана в ведение Президента РФ. Число заместителей министров сократилось до 2-х (ранее доходило до 11–18).

В 2016 г. в правительстве Д. А. Медведева: 8 заместителей, в том числе один первый (И. Шувалов) и 22 министра:

1. Министр внутренних дел.

2. Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациями ликвидации последствий стихийных бедствий.

3. Министр здравоохранения.

4. Министр иностранных дел.

5. Министр культуры.

6. Министр обороны.

7. Министр образования и науки.

8. Министр по делам Северного Кавказа.

9. Министр по развитию Дальнего Востока.

10. Министр природных ресурсов и экологии.

11. Министр промышленности и торговли.

12. Министр связи и массовых коммуникаций.

13. Министр сельского хозяйства.

14. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

15. Министр спорта.

16. Министр транспорта.

17. Министр труда и социальной защиты.

18. Министр финансов.

19. Министр юстиции.

20. Министр экономического развития.

21. Министр энергетики.

22. Министр Российской Федерации, ответственный за организацию работы Правительственной комиссии по координации деятельности «Открытого правительства».

Поскольку рядом министерств, агентств и служб руководит Президент, в ведении Правительства находятся следующие федеральные органы исполнительной власти:

1. Министерство здравоохранения Российской Федерации (Минздрав).

2. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).

3. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА).

4. Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры).

5. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм).

6. Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки).

7. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

8. Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).

9. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды).

10. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).

11. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).

12. Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы).

13. Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз).

14. Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра).

15. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг).

16. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологи (Росстандарт).

17. Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока (Минвостокразвития).

18. Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь).

19. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

20. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать).

21. Федеральное агентство связи (Россвязь).

22. Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа (Минкавказ).

23. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз).

24. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор); Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство).

25. Министерство спорта Российской Федерации (Минспорт).

26. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минстрой).

27. Министерство транспорта Российской Федерации (Минтранс).

28. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор).

29. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).

30. Федеральное дорожное агентство (Росавтодор).

31. Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор).

32. Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот).

33. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруд).

34. Федеральная служба по труду и занятости (Роструд).

35. Министерство финансов Российской Федерации (Минфин).

36. Федеральная налоговая служба (ФНС).

37. Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование).

38. Федеральная таможенная служба (ФТС).

39. Федеральное казначейство (Казначейство).

40. Министерство экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития).

41. Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация).

42. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии(Росреестр).

43. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

44. Федеральное агентство по управлению государственным имущество (Росимущество).

45. Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго).

Федеральные службы и агентства:

Федеральная антимонопольная служба (ФАС);

Федеральная служба государственной статистики (Росстат);

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор);

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор);

Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв);

Федеральное агентство научных организаций (ФАНО);

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН).

Кроме того, в ведении Правительства имеется более 50 различных комиссий.

Иные органы при Правительстве:

Аналитический центр при Правительстве РФ;

Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ;

Российский государственный военный историко-культурный центр при Правительстве РФ; Финансовый университет при Правительстве РФ и др.

Председатели Правительства России в 1990–2000-е гг.:

1. Силаев Иван Степанович (июнь 1990 — сентябрь 1991).

2. Ельцин Борис Николаевич (ноябрь 1991 — июнь 1992).

3. Гайдар Егор Тимурович, исполняющий обязанности Председателя (июнь — декабрь 1992).

4. Черномырдин Виктор Степанович (декабрь 1992 — март 1998).

5. Кириенко Сергей Владиленович (март — август 1998).

6. Примаков Евгений Максимович (сентябрь 1998 — май 1999).

7. Степашин Сергей Вадимович (май — август 1999).

8. Путин Владимир Владимирович (август — декабрь 1999).

9. Касьянов Михаил Михайлович (с января 2000 г. — исполняющий обязанности председателя, май 2000 — февраль 2004 — председатель).

10. Фрадков Михаил Ефимович (февраль 2004 — сентябрь 2007).

11. Зубков Виктор Алексеевич (сентябрь 2007 — май 2008).

Медведев Дмитрий Анатольевич (с мая 2012 г.).

4. Деятельность Правительства (на основании регламента).

Основные решение и акты Правительства РФ обсуждаются и принимаются на его заседаниях.

Заседания Правительства РФ проводятся не реже одного раза в месяц (планирование заседаний Правительства РФ устанавливается в п. 14—18 Регламента Правительства РФ). Заместители Председателя Правительства РФ и федеральные министры должны участвовать в заседаниях лично. В случае невозможности их участия в заседании они информируют об этом Председателя Правительства РФ. В заседаниях Правительства РФ вправе принимать участие представители палат Федерального Собрания, Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, Генеральной прокуратуры РФ, Счетной палаты РФ, Центрального банка РФ и иные лица, если это предусмотрено российским законодательством. Правительство РФ может рассматривать отдельные вопросы на своих закрытых заседаниях.

Вопросы, относящиеся к полномочиям Правительства РФ, рассматриваются не только на заседаниях Правительства, но и на заседаниях Президиума Правительства, Председателем Правительства и его заместителями (в соответствии с распределением обязанностей), на заседаниях образуемых Правительством координационных и консультативных органов с участием представителей заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, иных органов и организаций.

Подготовка и проведение заседаний Правительства РФ осуществляется в соответствии с Регламентом Правительства РФ, который был утвержден постановлением Правительства РФ от 18 июня 1998 г. № 604 (в ред. постановления Правительства РФ от 5 октября 2000 г. № 760). Регламент Правительства РФ устанавливает основные правила организации деятельности Правительства РФ по реализации его полномочий.

Деятельность Правительства РФ осуществляется на основе текущих и перспективных программ и планов. Правительство планирует график своих заседаний, законопроектную деятельность, проведение мероприятий контрольного характера, связанных с исполнением федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ федерального законодательства. Перспективное планирование осуществляется путем принятия программы действий Правительства на определенный период, комплексного плана по ее реализации, федеральных целевых программ и иных актов Правительства РФ.

Работа Правительства, федеральных органов исполнительной власти, а также членов Правительства организуется в соответствии с планами на определенный период. Плановые мероприятия, как правило, проводятся в установленные дни недели. Заседания Правительства обычно планируются поквартально. Работа членов Правительства осуществляется на основе еженедельных графиков, предусматривающих их участие в заседаниях Правительства, образуемых Правительством координационных и консультативных органов, палат Федерального Собрания РФ, межправительственных комиссий, коллегий федеральных органов исполнительной власти, а также в других мероприятиях. Координационные и консультативные органы, образуемые Правительством, планируют свою деятельность самостоятельно в соответствии с положениями о них.

Материалы заседаний Правительства РФ и принятые по этим материалам решения относятся к служебной информации, порядок распространения которой устанавливается Регламентом Правительства РФ, если иное не определено федеральными конституционными законами и федеральными законами.

Исключительно на заседаниях Правительства РФ принимаются следующие решения и проводится следующая работа:

— принимаются решения о представлении Государственной Думе федерального бюджета и отчета об исполнении федерального бюджета, а также бюджетов государственных внебюджетных фондов;

— рассматриваются проекты программ экономического и социального развития, связанных с созданием свободных экономических зон;

— устанавливается номенклатура товаров, в отношении которых применяется государственное регулирование цен;

— устанавливаются объемы выпуска государственных ценных бумаг;

— принимаются решения о внесении Правительством РФ законопроектов в Государственную Думу;

— рассматриваются проекты программ приватизации федеральной государственной собственности;

— рассматриваются вопросы предоставлений дотаций, субсидий, оказания иной поддержки на безвозвратной основе за счет средств федерального бюджета, а также вопросы оказания финансовой поддержки на возвратной основе при сроке возврата более двух лет;

— рассматриваются вопросы приобретения государством акций;

— рассматриваются вопросы заключения подлежащих ратификации международных договоров РФ;

— принимаются решения о подписании соглашений с органами исполнительной власти субъектов РФ;

— образуется Президиум Правительства РФ;

— утверждаются положения о федеральных министерствах и об иных федеральных органах исполнительной власти;

— устанавливается порядок создания и обеспечения деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти;

— утверждается Регламент Правительства РФ и Положение об Аппарате Правительства РФ.

ЛИТЕРАТУРА

1. А.М.Сафронова. История государственных учреждений России 1917 – 2000-е гг. Учебное пособие // Изд-во Урал. ун-та, 2017

2. Конституция Российской Федерации 1993 года.

3. Сайт «ГАРАНТ» // http://base.garant.ru/187076/11761c028fd961ebea5cd37a4e642746/#block_1000 (дата обращения: 03.02.2019)

4. Официальный сайт Правительства РФ // http://government.ru/ (дата обращения: 03.02.2019)

ИСТОРИЯ И ПАМЯТЬ. ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ.

Т.Г.Королева.

«Кто управляет прошлым, тот управляет будущим; кто управляет настоящим, управляет прошлым». (Дж.Оруэлл)

ИСТОРИЯ И ПАМЯТЬ. ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ.

ВВЕДЕНИЕ

Вопросы о том, что такое история, что такое память, как они связаны между собой, интересовали человечество с давних времен. В своей «Истории» Геродот отметил, что написал сей труд, «дабы ни события с течением времени между людьми не истребились, ни великие и дивные дела, эллинами и варварами совершенные, не остались бесславными» [1].

Понятие «память» имеет целый ряд дефиниций, таких как социальная память, историческая память, культурная память, коллективная память, индивидуальная память и т. д. [2]. Таким образом, можно утверждать, что историческая память – это одно из проявлений памяти, как коллективной, так и индивидуальной. Само понятие исторической памяти было введено Морисом Хальбваксом в труде «Социальные рамки памяти». Исследованиями исторической памяти в XX веке занимались также Пьер Нора, Ян и Алейда Ассман, Ж. Ле Гофф, Б. Гене, П. Хаттон, и др. Огромное влияние на становление historical memory studies оказало третье поколение школы «Анналов». В США издается авторитетный журнал «History & Memory». В России в настоящее время исследования в этой области ведут И.М. Савельева, А.В. Полетаев, Л.П. Репина, О. Б. Леонтьева, Н.Е. Копосов, А.И. Филюшкин, О.В. Герасимов и другие историки, социологи, философы. По своей природе историческая память — область междисциплинарных исследований.

Историческая память выполняет в социокультурном пространстве функции взаимосвязи индивидуальных и коллективных представлений, корреляции воспоминаний человека и группы с историей и культурой общества, страны, государства и нации. Память так же осуществляет процесс ориентации человека во времени и пространстве, направляя и регулируя жизнь человека, группы и общества, как в пространстве социальной коммуникации, так и в пространстве истории [3].

ИСТОРИЯ И ПАМЯТЬ

Хотя между понятиями «история» и «память» видится, казалось бы, очевидная связь, Р. Дж. Коллингвуд в «Идее истории» отмечал, что разница между историей и памятью состоит в отношении к прошлому – для памяти прошлое простое зрелище, в истории оно производится в мысли, протекающей в настоящий момент. То есть память – это мысль, протекающая в настоящем, объект которой опыт прошлого [4]. По мнению английского историка и философа Дж. Тоша, «память – это база данных и средство осмысления прошедшей жизни». Морис Хальбавакс, автор междисциплинарного труда «Социальные рамки памяти», ставшего одной из важнейших работ в теории коллективной памяти ХХ в., и введший само понятие «коллективная память», весьма жестко высказывался по вопросу различия памяти и истории. История – это четкие факты, объективно исследованные источники, память же нечто иррациональное. В ней нет деления на периоды, а сама память не одна, существует ее несколько вариантов, что определяется существованием многих групп, в которых состоял тот или иной человек. Хальбвакс подчеркивает это, говоря о забвении, которое, в свою очередь, вызвано исчезновением некоторых социальных групп. Как пишет в книге «История как искусство памяти» историк П. Хаттон, Хальбвакс пытается, таким образом, обосновать позитивистский взгляд на историю. Память утверждает сходство между прошлым и настоящим, а история устанавливает их различия и оценивает их с критической дистанции. Поэтому история более достоверна [5]. Считается, что именно Хальбваксу удалось переместить фокус интересов историков с объекта «прошлое» на «память» и «коллективную память». Морис Хальбвакс, являясь учеником философа-интуитивиста Анри Бергсона, с одной стороны, и основателя французской социологической школы, одного из ярчайших представителей позитивизма Эмиля Дюркгейма – с другой, будучи близко знакомым с Л. Февром и М. Блоком, был хорошо осведомлён о достижениях современной науки в наблюдении за индивидуальными переживаниями человека, равно как и владел разрабатывающимися в то время методиками социального анализа, учитывающего обусловленность интимной жизни индивидуума общественными явлениями. Работа Хальбвакса, как замечает во вступительной статье к русскому изданию её переводчик С.Н. Зенкин, написана в русле магистральной линии французской социологии: «то, что принято считать индивидуальным, на самом деле социально, входит в сферу гражданской ответственности, может и даже, пожалуй, должно регулироваться методами социальной инженерии и преобразовательной практики»[6]. Более того, особое значение этот труд получил в дальнейшем не столько даже в социологии, сколько за её пределами – в современной теории культуры и истории исторического знания. Основная идея работы заключается в том, что память индивидов и групп социально детерминирована, именно для анализа этой общественной составляющей автор использует понятие «рамки». Как писал сам Морис Хальбвакс, человек с одной стороны обладает своей собственной памятью, но с другой является частью группы и в некоторые моменты ведет себя как ее часть, «коллективные образы оборачиваются вокруг индивидуальных памятей» [6].

Пьер Нора, развивший идею Хальбвакса о коммеморации (способа, с помощью которого укрепляется и передается память о прошлом), на протяжении ряда лет руководил подготовкой многотомного издания «Места памяти», в котором участвовали 45 видных французских историков (название труда также переводят как «Территория памяти» или «Пространства памяти», он представляет собой нечто вроде описи формальных проявлений национальной памяти монументов и святынь, национальных исторических хроник, гражданских справочников и учебников по истории, публичных архивов и музеев, созданных во имя идентичности Франции). Изучая места памяти как форму, материал, из которых конструируются коллективная и историческая память и формируется идентичность, он предупреждает, что коммеморация как форма взаимодействия истории и памяти опасна - история может убить память, так же как и память может убить историю [7]. Он показывает это на примере гипертрофированного отношения к местам памяти, функциональному и накопительному модусам памяти, превращении истории и культуры в архив, когда в нашем настоящем общественном сознании остаются определенные, не связанные друг с другом фрагменты прошлого – что может означать кризис культуры в связи с отсутствием связующих звеньев [3].

Таким образом, можно сделать вывод о существовании следующего механизма взаимоотношения истории и памяти: история есть процесс познания прошлого, включающий отбор и сохранение о нем важнейшей информации. Это есть одно из важнейших проявлений социальной памяти, которая в свою очередь является «аккумуляцией» знаний о мире [8]. Память и история взаимно дополняют и обогащают друга, соотнося отдельные факты и события с образами и символами, многообразными историческими явлениями и процессами. Безусловно, без института памяти нет никакой истории. Невозможность истории без памяти проявляется, по крайней мере, в двух случаях. Первое: историческое исследование и написание истории тесно связано с опытом времени – момент, на который указал Поль Рикер. Без человеческого опыта времени, на самом элементарном уровне различия между тем, что случилось ранее, что происходит сейчас и что будет происходить впоследствии, не могло бы существовать никакое историописание. И также очевидно, что человеческий опыт времени не мог бы существовать без памяти. В самом деле, можно сказать, что память есть один из способов получения человеком опыта времени, которое сосредоточено в прошлом. Таким образом, память формирует основное концептуальное и предварительное условие, делающее историописание возможным. Без памяти невозможен был бы опыт времени, а без опыта времени мы не могли бы правильно располагать события и «экзистенциалы» в прошлом, в отличие от возможности их расположения в актуальном или вечном настоящем[9]. Второе: отношение между историей и памятью можно рассмотреть на уровне содержания. Среди многих других вещей история имеет дело с историческими фактами. Обнаружение фактов в исторических исследованиях и обнаружение фактов, ментально воссозданных историками в ходе исследований, было бы невозможно без памяти [10] .

ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

Толкование термина историческая память имеет множество вариаций, однако в целом историческую память можно определить как способность общественных субъектов сохранять и передавать из поколения в поколение знаний о произошедших исторических событиях, об исторических деятелях ушедших эпох, о национальных героях и вероотступниках, о традициях и коллективном опыте освоения социального и природного мира, об этапах, которые прошел тот или иной этнос, нация, народ в своём развитии [11]. Другими словами, историческую память можно рассматривать как комплекс или некий набор информации, мифов, исторических сообщений, которые передаются из поколения в поколение.

Вообще понятие «историческая память» имеет множество интерпретаций: как способ сохранения и трансляции прошлого в эпоху утраты традиции (отсюда — изобретение традиций и установление «мест памяти» в современном обществе); как индивидуальная память о прошлом; как часть социального запаса знания, существующая уже в примитивных обществах, как коллективная память о прошлом, если речь идет о группе, и как социальная память о прошлом, когда речь идет об обществе; как идеологизированная история, более всего связанная с возникновением государства-нации; наконец, просто как синоним исторического сознания. Это свидетельствует о том, что строгое понятие на самом деле еще не выработано, а следовательно, границы понятия не установлены и термин используется в разных смыслах, включая метафорические. Немецкий историк Й. Рюзен, известный своими исследованиями в области «исторической памяти», полагает, что «историческая память выступает, с одной стороны, как ментальная способность субъектов сохранять воспоминания о пережитом опыте, который является необходимой основой для выработки исторического сознания, с другой — как результат определенных смыслообразующих операций по упорядочиванию воспоминаний, осуществляемых в ходе оформления исторического сознания путем осмысления пережитого опыта». Есть и иные мнения, историческая память трактуется как совокупность представлений о социальном прошлом, которые существуют в обществе как на массовом, так и на индивидуальном уровне, включая их когнитивный, образный и эмоциональный аспекты. В этом случае массовое знание о прошлой социальной реальности и есть содержание «исторической памяти». Или: «историческая память» представляет собой опорные пункты массового знания о прошлом, минимальный набор ключевых образов событий и личностей прошлого в устной, визуальной или текстуальной форме, которые присутствуют в активной памяти (не требуется усилий, чтобы их вспомнить) [12].

О разных смыслах понятия «историческая память» говорит и известный современны исследователь исторической памяти Л.П. Репина. По ее мнению, понятие «историческая память» по-разному интерпретируется отдельными авторами: как одно из измерений индивидуальной и коллективной / социальной памяти; как исторический опыт, отложившийся в памяти человеческой общности (или, вернее, его символическая репрезентация); как способ сохранения и трансляции прошлого в эпоху утраты традиции; как часть социального запаса знания, существующая уже в примитивных обществах; как коллективная память о прошлом, если речь идет о группе, и как социальная память о прошлом, когда речь идет об обществе; как идеологизированная история, более всего связанная с возникновением государства-нации; в целом – как совокупность донаучных, научных, квазинаучных и вненаучных знаний и массовых представлений социума об общем прошлом; наконец, просто как синоним исторического сознания.

В последние десятилетия «историческая память» стала рассматриваться, с одной стороны, как один из главных каналов передачи опыта и сведений о прошлом, а с другой – как важнейшая составляющая самоидентификации индивида и фактор, обеспечивающий идентификацию политических, этнических, национальных, конфессиональных и социальных групп, формирующегося у них чувства общности, ибо оживление разделяемых образов исторического прошлого является таким типом памяти, который имеет особенное значение для конституирования и интеграции социальных групп в настоящем. Зафиксированные коллективной памятью образы событий в форме различных культурных стереотипов, символов, мифов выступают как интерпретационные модели, позволяющие индивиду и социальной группе ориентироваться в мире и в конкретных ситуациях.

Историческая память не только социально дифференцирована, она подвергается изменениям. История самых разных культурно-исторических общностей знает множество примеров «актуализации прошлого», обращения к прошлому опыту с целью его переосмысления5. Интерес к прошлому составляет часть общественного сознания, а крупные события и перемены в социальных условиях, накопление и осмысление нового опыта порождают изменение этого сознания и переоценку прошлого. В сети интерактивных коммуникаций происходит постоянный отбор событий, в результате чего некоторые из них подвергаются забвению, в то время как другие сохраняются, подвергаются ре-интерпретации, обрастают новыми смыслами и превращаются в символы групповой идентичности.

Данное направление исследований опирается на анализ социального опыта, исторической ментальности и исторического сознания, которое конструирует образ прошлого, сообразуясь с запросами современности: происходящие в современном обществе перемены порождают у него новые вопросы к минувшему, и чем значительнее эти перемены, тем радикальнее изменяется образ прошлого, складывающийся в общественном сознании. При этом образы прошлого, составляющие важную часть коллективной идентичности, могут служить легитимации существующего порядка, выполняя функцию позитивной социальной ориентации, или же, наоборот, противопоставлять ему идеал утраченного «золотого века», формируя специфическую матрицу негативного восприятия происходящего. Посредством трансляции накопленного опыта, как позитивного, так и негативного, обеспечивается связь между поколениями.

Историческая память – сложный социокультурный феномен, связанный с осмыслением исторического опыта (реального и/или воображаемого), но одновременно она может выступать как продукт манипуляций массовым сознанием в политических целях. Одна из важнейших проблем, решение которой приобретает все большую актуальность, касается изучения представлений о происходивших в прошлом глубоких социальных трансформациях и конфликтах, поскольку эти представления играют ключевую роль в идейной полемике и политической практике. Как известно, «тот, кто контролирует прошлое, контролирует будущее»: речь идет об исторической легитимации как источнике власти и об использовании исторических мифов для решения политических проблем. Борьба за политическое лидерство нередко проявляется как соперничество разных версий исторической памяти и разных символов ее величия и позора, как спор по поводу того, какими эпизодами истории нация должна гордиться или стыдиться.

Содержание коллективной памяти меняется в соответствии с социальным контекстом и практическими приоритетами [13].

И.М. Савельева и А.В. Полетаев в статье ««Историческая память»: к вопросу о границах понятия» также рассматривают связь исторического знания с политической властью. По их мнению, «термин «историческая память» является скорее своеобразным клише, а по сути речь идет о социальных (групповых и массовых) представлениях о прошлом. В последние десятилетия «историческая память» стала рассматриваться, наряду с традицией и политизированными версиями истории, в качестве фактора, обеспечивающего идентификацию политических, этнических, национальных, конфессиональных и статусных групп, формирующегося у них чувства общности и достоинства. Иногда можно встретить допущение, что «историческая память» в какой-то мере восстанавливает необходимую для социума связь с прошлым, которую обеспечивала традиция, потому что в сегодняшнем динамичном обществе даже «изобретенная», т. е. определяемая нуждами настоящего, традиция перестает работать, ей на смену приходит социально детерминированная «историческая память», а-историчная в еще большей степени, чем традиция. Для формирования «исторической памяти» (социальных представлений) существенной является задача научиться у прошлого, опереться на прошлое, оправдаться или самоутвердиться с помощью прошлого. Рассматривая образы ключевых для общества событий и исторических личностей как «места памяти», которые, с одной стороны, локализуются на хронологической оси, а с другой – в пространственных объектах и общественных действах (коммеморациях), историки могут в совершенно новом ракурсе репрезентировать структуру социальных представлений о прошлом в разных сообществах. Один из подходов к использованию концепта «историческая память», безусловно правомерный, но требующий уточнения, связан с понятием «политика памяти». Само слово «политика» указывает на то, что речь идет либо об изучении способов идеологизации прошлого, либо о самом процессе идеологизации знания о прошлом» [12].

Профессор истории университета Вирджинии (США) Алан Мегилл выделяет четыре вида отношений к исторической памяти, или четыре различных способа использования исторической памяти. Три из них расположены во внутренней области исторического исследования и историописания; четвертый лежит вне поля исторического исследования и историописания, на другой исследовательской территории.

Первое отношение: историческая память или, более точно, наррация прошлого, которую произвели вспоминающие, может служить историку свидетельством того, что объективно произошло в прошлом, то есть того, что произошло в форме внешне наблюдаемых событий. В конце концов, используют же историки «следы» и «источники» в своих конструкциях или реконструкциях прошлого. «Память» в форме воспоминаний участников событий является одной из категорий источников, используемых для исследования корпуса прошлого. Иногда память важна для обнаружения исторического свидетельства, которое иначе было бы недоступно. Таким образом, рассказы свидетелей могли бы на самом деле стать единственным свидетельством, которое мы имеем о восстании в Vernichtungslager (лагерь смерти). Однако все же лучше, когда этот вид свидетельства может быть проверен сопоставлением его с непреднамеренным свидетельством.

Второе отношение: историческая память может служить историку в качестве свидетельства того, каким образом пережили прошлое те люди, которые позже сделали запись своих воспоминаний. Другими словами, историк мог бы перемещать свое внимание от того, что случилось в прошлом в форме внешне наблюдаемых действий и событий, к тому, что происходило в умах и душах людей, вовлеченных в них. Короче говоря, историк мог бы попытаться сконструировать или восстановить опыт участников истории (в таком-то и таком-то наборе исторических событий). В идеале этот вид исторического исследования, сосредоточенного на рассмотрении опыта исторических агентов, должен вступать в диалог с другими формами исторического исследования. Они могут быть сфокусированы на таких вещах, как структурные и материальные условия и детерминанты истории, философские и религиозные допущения и обязательства, научные теории, технические методы, взгляды на то, каковы наилучшие способы организации политической и социальной жизни и т. д.

Третье отношение: историческая память сама по себе может стать для историка объектом историографического внимания. То есть историк может сосредотачиваться не на внешне видимых событиях прошлого и не на опыте их участников, а вместо этого на способах запоминания этими людьми их опыта, для чего, конечно, зафиксированные воспоминания будут рассматриваться в качестве свидетельства. Понятно, что способ запоминания людьми прошлого также является легитимным объектом исторического исследования, и это такой же отдельный вопрос, как и то, являются ли их воспоминания точным воспроизведением прошлого, которое, как они утверждают, они запомнили. Четвертое отношение: существует такой способ доступа к зафиксированным воспоминаниям прошлых событий, который находится вне диапазона действия историка. Здесь зафиксированные воспоминания прошлых событий или, более точно, нарративизация этих воспоминаний, становятся чем-то родственным объектам религиозного почитания. Воспоминания превращаются в ценные объекты в собственном смысле этого слова. Развитие этого отношения можно видеть, прежде всего, в отношении памяти Холокоста, но что-то подобное, конечно, случается также и в других контекстах [10].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, исследуя мнения известных ученых о взаимосвязи понятий «история» и «память», о сути понятия «историческая память», можно сделать ряд выводов: история и память взаимосвязаны и взаимопроникающи, но между ними существует целый ряд различий, что иногда приводит к прямому их конфликту («история может убить память, так же как и память может убить историю»). В то же время, память и история взаимно дополняют и обогащают друга, история невозможна без памяти.

На сегодняшний день отсутствует единое определения понятия «историческая память», оно по-разному интерпретируется отдельными авторами, но к концепции исторической памяти сегодня обращаются не только историки, но также философы, социологи, культурологи, писатели и, конечно, политики, активно ведутся научные исследования в этой сфере. По своей природе историческая память — область междисциплинарных исследований. По мнению Е.А. Ростовцева и Д.А. Сосницкого, мемориальные исследования по определению носят междисциплинарный характер, являясь сферой совместной работы представителей различных наук: кроме истории также философии, социологии, политологии, культурологии, литературоведения, психологии [14].

15 мая 2009 г. была создана «Комиссия при Президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России», задачами которой были «обобщение и анализ информации о фальсификации исторических фактов и событий, направленной на умаление международного престижа Российской Федерации, <...> выработка стратегии противодействия попыткам фальсификации исторических фактов и событий, предпринимаемым в целях нанесения ущерба интересам России; <...> координация деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и организаций по вопросам противодействия попыткам фальсификации исторических фактов и событий в ущерб интересам России» и т. п. Таким образом, подтверждается заявленная рядом исследователей, в том числе Л.П. Репиной взаимосвязь между «исторической памятью» и «политикой памяти».

«Кто управляет прошлым тот управляет будущим; кто управляет настоящим, управляет прошлым». (Дж.Оруэлл)

ЛИТЕРАТУРА

1. Геродот. История // Историки Греции. М., 1976. С. 27.

2. Ахметшина А.В. Понятие «историческая память» и ее значение в современном Российском обществе// Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология, философия, история: сб. ст. по матер. XXXVIII междунар. науч.-практ. конф. № 6(38). – Новосибирск: СибАК, 2014.

3. Глущенко Г.Ю. История versus память: к проблеме взаимосвязи истории и памяти // Философская мысль. — 2018. - № 1. - С.37-50. DOI: 10.25136/2409-8728.2018.1.21578. URL: http://e-notabene.ru/fr/article_21578.html (Дата обращения: 23.05.2019)

4. Коллингвуд Р.Дж. Идея Истории. Автобиография. М.: Наука, 1980. С. 280.

5. Хаттон П. История как искусство памяти. СПб.: Изд-во Владимир Даль, 2004. С. 191-208.

6. М. Хальбвакс. Социальные рамки памяти / Пер. с фр. и вступительная статья С.Н. Зенкина – М.: Новое издательство, 2007. С. 10, С. 8-27.

7. Нора П. и др. Франция-память. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999. С. 20.

8. Тош Дж. Стремление к истине. М.: «Весь мир», 2000. С. 11-12.

9. П. Рикер. Время и рассказ. Т. 1–2. М. – СПб., 2000

10. Мегилл А. Философия и общество. Выпуск №2(39)/2005 https://www.socionauki.ru/journal/articles/126767/ (Дата обращения: 25.05.2019)

11. Путятина Т.П. Формирование исторического сознания школьной молодёжи в условиях трансформации российского общества: Автореф. дис. канд. социол. наук. М., 2007. — 23 с.

12. Савельева И. М., Полетаев А. В. «Историческая память»: к вопросу о границах понятия // Феномен прошлого / Ред. И. М. Савельева, А. В. Полетаев. М.: ГУ–ВШЭ, 2005, с. 170–220. https://istorex.ru/page/saveleva_im_a_v_poletaev_av_istoricheskaya_pamyat_k_voprosu_o_granitsakh_ponyatiya (Дата обращения: 25.05.2019).

13. Репина Л. П. Опыт социальных кризисов в исторической памяти // Кризисы переломных эпох в исторической памяти. 2012. С. 3-37. http://roii.ru/publications/crises/article/1/repina_l.p./ (Дата обращения: 25.05.2019).

14. Ростовцев Е. А., Сосницкий Д. А. Направления исследований исторической памяти в России // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2: История. 2014. № 2. С. 106—126. http://vestnik.spbu.ru/html14/s02/s02v2/11.pdf (Дата обращения: 25.05.2019).

15. Указ Президента Российской Федерации от 15 мая 2009 г. No 549 «О Комиссии при Президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России» // Российская газета.

История госслужбы России. Государственная служба РФ на рубеже XX-XXI вв. Обзор законодательства.

Положение о Федеральной государственной службе (Утверждено Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 1993 г. N 2267).

Федеральный закон от 31 июля 1995 г. N 119-ФЗ "Об основах государственной службы Российской Федерации.

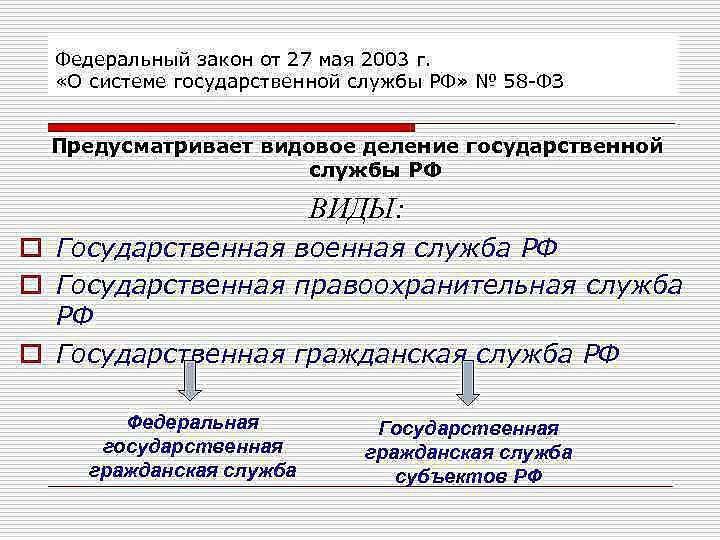

Федеральный закон "О системе государственной службы Российской Федерации" от 27.05.2003 N 58-ФЗ.

Обзор, анализ, сравнение.

Положение о Федеральной государственной службе утверждено Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 1993 г. N 2267 и является первым в ряду документов, призванных организовать деятельность государственной службы после 1990 года. В Положении утверждаются следующие основные принципы госслужбы: 1)законности; 2)обязательности решений вышестоящих в порядке подчиненности государственных органов и должностных лиц, принятых в пределах их компетенции, для нижестоящих государственных органов и должностных лиц; 3)подконтрольности и подотчетности государственных органов и государственных служащих; 4)внепартийности государственной службы.

В Положении отмечается, что в государственных органах не образуются структуры политических партий и движений, государственные служащие руководствуются законодательством и не связаны при исполнении должностных обязанностей решениями партий, политических движений и иных общественных объединений. Утверждаются принципы равного доступа граждан Российской Федерации к государственной службе в соответствии со своими способностями и профессиональной подготовкой без какой-либо дискриминации; ответственности федеральных государственных служащих за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей; социальной защищенности федеральных государственных служащих; стабильности государственной службы. Указывается, что «К государственным должностям в государственных органах относятся следующие группы должностей: высшие государственные должности, главные государственные должности, ведущие государственные должности, старшие государственные должности, младшие государственные должности», а также уточняется, что «Федеральным государственным служащим (далее - государственный служащий) является гражданин Российской Федерации, занимающий в порядке, установленном настоящим Положением, оплачиваемую государственную должность». Устанавливаются права и обязанности госслужащих, ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей и должностные проступки, а также ряд запретов и ограничений, налагаемых на государственных служащих, в частности, государственный служащий не вправе: занимать другую должность в государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях, организациях и общественных объединениях, кроме особо оговоренных случаев; заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, в том числе участвовать в управлении хозяйствующим субъектом независимо от его организационно-правовой формы, кроме случаев, когда непосредственное участие в управлении хозяйствующим субъектом входит в его должностные обязанности в соответствии с актами законодательства Российской Федерации; быть представителем по делам третьих лиц в государственном органе, в котором он состоит на службе, либо ему непосредственно подчиненном, либо непосредственно подконтрольном; использовать в неслужебных целях средства материально - технического, финансового и информационного обеспечения его служебной деятельности, другое государственное имущество и служебную информацию; получать гонорары за публикации и выступления в порядке осуществления служебной деятельности в качестве государственного служащего; получать в связи с исполнением должностных полномочий подарки, денежное и иное вознаграждение от юридических лиц и граждан; принимать без разрешения Президента Российской Федерации звания, ордена или другие знаки отличия иностранного государства; выезжать в командировку за границу за счет юридических лиц и граждан, за исключением служебных поездок, осуществляемых в соответствии с международными договорами Российской Федерации или на взаимной основе по договоренности между государственными органами Российской Федерации и иностранных государств; принимать участие в забастовках, а также в иных действиях, нарушающих функционирование государственных органов; использовать должностные полномочия государственного служащего для пропаганды отношения к религии и выступать в качестве государственного служащего участником религиозных церемоний.

В Положении отражена обязанность госслужащего сохранять государственную тайну, а именно: «Государственный служащий обязан сохранять государственную, служебную и иную охраняемую законом Российской Федерации тайну, в том числе и после прекращения государственной службы. Государственный служащий обязан сохранять в тайне ставшие ему известными в связи с исполнением должностных полномочий сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан. Государственный служащий имеет право давать показания или делать заявления в отношении информации, содержащей государственную, служебную или иную охраняемую законом Российской Федерации тайну, только в связи с возбужденным уголовным делом и в иных прямо предусмотренных законом случаях, письменно предупредив об этом руководителя государственного органа. При этом лица, получившие в указанном порядке информацию, содержащую государственную, служебную или иную охраняемую законом Российской Федерации тайну, несут ответственность за ее сохранность. Государственный служащий не может использовать после прекращения государственной службы информацию, которая стала ему известна в связи с исполнением должностных полномочий и составляет государственную, служебную или иную охраняемую законом Российской Федерации тайну. Государственный служащий при прекращении государственной службы обязан возвратить все документы, содержащие служебную информацию».

Настоящим Положением госслужащим были даны достаточно широкие гарантии: весьма высокая оплата труда - его денежное содержание состоит из оклада, надбавки за особые условия труда (работа госслужащего не нормирована по времени), выслугу лет, классный чин и поощрения по итогам квартала или года; оплата отпуска от 30 до 45 дней в зависимости от стажа работы (без сохранения содержания - до года), оплата проезда к месту отдыха; медицинское обслуживание, включая и членов семей, не только во время прохождения службы, но и после выхода на пенсию; возможность повышения квалификации с сохранением содержания; гарантированное трудоустройство в случаях увольнения по не зависимым от госслужащего обстоятельствам; пенсионное обеспечение (до 80 % оклада); государственное страхование на случай смерти или несчастного случая при исполнении служебных обязанностей; защита его и членов его семьи от насилия, угроз и т. п.

В Положении достаточно подробно расписывается порядок прохождения госслужбы, определяются пределы поступления на нее - с 18 лет, но не старше 60. Оно регламентирует условия отказа в приеме на госслужбу: признание судом и только судом недееспособности или ограниченной дееспособности претендента; лишение (опять-таки судом) права работать в госслужбе; наличие заболевания, препятствующего выполнению должностных полномочий, подтвержденного заключением медицинского учреждения; наличие в данном органе госслужбы служащего, состоящего с претендентом в родстве или даже свойстве, вплоть до тещи, свекрови, невестки, деверя и племянника.

В соответствии с Положением госслужащий может быть просто назначен или принят по конкурсу при наличии соответствующего образования, опыта работы, При этом он вправе представить документы, подтверждающие его квалификацию, либо сдать квалификационный экзамен. Для этого предусмотрены конкурсные и квалификационные комиссии. Соискатель должен знать Конституцию, законодательство Российской Федерации и т. п. Поступающий на госслужбу обязан представить сведения о своем имущественном положении, а работая, ежегодно отчитываться о доходах и изменении имущественного положения. Непредставление, искажение подобных сведений - повод для отказа в приеме на работу или для дисциплинарного взыскания. Для впервые поступающих на госслужбу устанавливается испытательный срок от 3 до 6 месяцев.

Отдельно следует отметить, что Положением были установлены классные чины, напрямую связанные с занимаемыми должностями: для госслужащих высших государственных должностей - действительный государственный советник Российской Федерации; для госслужащих главных государственных должностей - государственный советник Российской Федерации (эти два чина присваивает президент); для госслужащих ведущих государственных должностей - государственный советник 1, 2, 3-го класса (присваивает правительство); для госслужащих старших государственных должностей - советник госслужбы 1, 2, 3-го класса; для госслужащих младших государственных должностей - референт госслужбы 1, 2, 3-го класса. Чины советников и референтов присваиваются в порядке, определяемом российским правительством. При этом отмечается, что в отдельных видах госслужбы в соответствии с законодательством Российской Федерации классные чины могут иметь другие названия (например, воинские звания, дипломатические ранги); для служащих может быть введена форменная одежда, знаки различия, указывающие на классный чин. За служащим, находящимся в резерве (такое предусматривается на время смены места работы) или в отставке, классный чин сохраняется. На него заводится личное дело, которое следует за ним при его перемещении.

Весьма подробно расписывается процедура увольнения с государственной службы, а также интересна статья 38, в которой оговаривается, что условиях хронических задержек заработной платы в стране федеральный государственный служащий должен чувствовать себя защищенным. Она гласит: "Расходы на государственную службу финансируются за счет средств республиканского бюджета Российской Федерации. Сокращение бюджетных ассигнований не может служить основанием для приостановления либо прекращения выплат или уменьшения размеров денежного содержания, компенсационных выплат и пособий". В условиях постоянных задержек выплаты зарплат в нестабильный период 90-х годов этот момент был очень актуален.

31 июля 1995 г. выходит Федеральный закон N 119-ФЗ "Об основах государственной службы Российской Федерации (утратил силу с 1 февраля 2005 года). Это был первый, базовый закон о государственной службе в РФ. Закон имел рамочный характер, опирался на целый ряд других законов, действующих в этом поле. Состоял из 6 глав и 30 статей. В первых строках документа указывается: «Настоящим Федеральным законом в соответствии с Конституцией Российской Федерации определяются правовые и организационные основы системы государственной службы Российской Федерации, в том числе системы управления государственной службой Российской Федерации». Основной целью данного ФЗ являлось создание правой единой общефедеральной базы государственной службы, придание ей профессионального характера. В нем дается определение государственной должности, государственные должности в государственных органах были разделены на категории «А», «Б» и «В» в зависимости от своего назначения:

- «А» - должности, устанавливаемые конституцией, федеральными законами, конституциями, уставами субъектов РФ для непосредственного исполнения полномочий государственных органов;

- «Б» - должности, устанавливаемые законодательством для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лиц, замещающих должности категории «А»;

- «В» - должности, учреждались государственными органами для исполнения и обеспечения их полномочий.

Отдельно оговаривалось, что в целях технического обеспечения деятельности государственных органов в их штатное расписание могут включаться должности, не относящиеся к государственным должностям.

Впервые нормативно закреплено определение государственной службы (в п.1 ст. 2 Федерального закона от 31 июля 1995г. «Об основах государственной службы Российской Федерации»), под государственной службой понимается профессиональная деятельность граждан РФ по обеспечению исполнения полномочий только государственных органов и лиц, замещающих государственные должности РФ и ее субъектов.

Вводится следующее определение госслужащего: «Государственным служащим является гражданин Российской Федерации, исполняющий в порядке, установленном федеральным законом, обязанности по государственной должности государственной службы за денежное вознаграждение, выплачиваемое за счет средств федерального бюджета или средств бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации». Т.е. к государственным служащим были отнесены только лица, замещавшие государственные должности государственной службы в государственных органах, а не в любых государственных организациях.

Закрепляются новые принципы государственной службы. Государственная служба основана на принципах:

1) верховенства Конституции Российской Федерации и федеральных законов над иными нормативными правовыми актами, должностными инструкциями при исполнении государственными служащими должностных обязанностей и обеспечении их прав;

2) приоритета прав и свобод человека и гражданина, их непосредственного действия: обязанности государственных служащих признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина;

3) единства системы государственной власти, разграничения предметов ведения между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации;

4) разделения законодательной, исполнительной и судебной власти;

5) равного доступа граждан к государственной службе в соответствии со способностями и профессиональной подготовкой;

6) обязательности для государственных служащих решений, принятых вышестоящими государственными органами и руководителями в пределах их полномочий и в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) единства основных требований, предъявляемых к государственной службе;

8) профессионализма и компетентности государственных служащих;

9) гласности в осуществлении государственной службы;

10) ответственности государственных служащих за подготавливаемые и принимаемые решения, неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей;

11) внепартийности государственной службы; отделения религиозных объединений от государства;

12) стабильности кадров государственных служащих в государственных органах.

По сравнению с принципами государственной службы, утвержденным описанным выше приложением, список значительно расширен и конкретизирован, появляется целый ряд новых пунктов.

Введена классификация государственных должностей государственной службы, практически восстанавливается «лестница чинов». Государственные должности государственной службы подразделяются на следующие группы:

высшие государственные должности государственной службы (5-я группа);

главные государственные должности государственной службы (4-я группа);

ведущие государственные должности государственной службы (3-я группа);

старшие государственные должности государственной службы (2-я группа);

младшие государственные должности государственной службы (1-я группа);

Государственные должности государственной службы подразделяются по специализациям, предусматривающим наличие у государственного служащего для исполнения обязанностей по государственной должности государственной службы одной специализации соответствующего профессионального образования.

Специализация государственных должностей государственной службы устанавливается в зависимости от функциональных особенностей государственных должностей государственной службы и особенностей предмета ведения соответствующих государственных органов.

Закреплены квалификационные требования к государственным служащим. В квалификационные требования к служащим, замещающим государственные должности государственной службы, включаются требования к:

1) уровню профессионального образования с учетом группы и специализации государственных должностей государственной службы;

2) стажу и опыту работы по специальности;

3) уровню знаний Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституций, уставов и законов субъектов Российской Федерации применительно к исполнению соответствующих должностных обязанностей.

Вводится обязательный квалификационный экзамен или аттестация, по прохождении которых государственному служащему присваивается квалификационный разряд. Государственным служащим могут быть присвоены следующие квалификационные разряды:

действительный государственный советник Российской Федерации 1, 2 и 3-го класса - государственным служащим, замещающим высшие государственные должности государственной службы;

государственный советник Российской Федерации 1, 2 и 3-го класса - государственным служащим, замещающим главные государственные должности государственной службы;

советник Российской Федерации 1, 2 и 3-го класса - государственным служащим, замещающим ведущие государственные должности государственной службы;

советник государственной службы 1, 2 и 3-го класса - государственным служащим, замещающим старшие государственные должности государственной службы;

референт государственной службы 1, 2 и 3-го класса - государственным служащим, замещающим младшие государственные должности государственной службы.

4. Присвоение квалификационных разрядов действительных государственных советников Российской Федерации, государственных советников Российской Федерации производится Президентом Российской Федерации.

Оговаривается, что для отдельных видов государственной службы в соответствии с федеральным законом вводятся другие виды квалификационных разрядов, воинские звания, дипломатические ранги.

Прописаны права, обязанности, порядок увольнения госслужащих, вступительное испытание для впервые поступающих на государственную службу, предусмотрено обеспечение эффективности государственной службы, в т.ч. федеральный орган по вопросам государственной службы, органы по вопросам государственной службы субъектов Российской Федерации, кадровая служба государственного органа и ее функции.

Федеральный закон "О системе государственной службы Российской Федерации" от 27.05.2003 N 58-ФЗ (действующий, последняя редакция: 23.05.2016г.). Состоит из 4 глав и 19 статей. В ст. Закона «О системе государственной службы Российской Федерации» дано новое определение понятия государственной службы. Теперь государственная служба РФ определяется как профессиональная служебная деятельность граждан по обеспечению исполнения полномочий: Российской Федерации; федеральных органов государственной власти, иных федеральных государственных органов; субъектов Федераций; органов государственной власти субъектов Федераций, иных государственных органов субъектов Федераций; лиц, замещающих должности, установленные Конституцией РФ, федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий федеральных государственных органов (лица, замещающих государственные должности РФ); лиц, замещающих должности, установленные конституциями, уставами, законами субъектов Федерации для непосредственного исполнения полномочий государственных органов субъектов Федераций (лица, замещающие государственные должности субъектов федераций).

Федеральным законом от 27 мая 2003г. установлена новая система государственной службы с видовой классификацией. Если ранее, согласно Федеральному закону «Об основах государственной службы Российской Федерации», государственная служба подразделялась только по уровням – на федеральную и субъектов РФ, то теперь она подразделяется на три вида – гражданскую, военную и гражданскую службу иных видов. Государственная гражданская служба подразделяется на федеральную государственную гражданскую службу и государственную гражданскую службу субъекта Российской Федерации. Военная служба и государственная служба иных видов, которые устанавливаются федеральными законами, являются видами федеральной государственной службы. Правовое регулирование и организация федеральной государственной гражданской службы находятся в ведении Российской Федерации. Правовое регулирование государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а ее организация - в ведении субъекта Российской Федерации.

В варианте 2003 года система государственной службы выглядела следующим образом:

В 2015 году понятие "государственная правоохранительная служба" упразднено, теперь в законе говорится об "государственной службе иных видов".

Утверждены новые принципы построения и функционирования госслужбы. Основными принципами построения и функционирования системы государственной службы являются:

федерализм, обеспечивающий единство системы государственной службы и соблюдение конституционного разграничения предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации (далее - государственные органы);

законность;

приоритет прав и свобод человека и гражданина, их непосредственное действие, обязательность их признания, соблюдения и защиты;

равный доступ граждан к государственной службе;

единство правовых и организационных основ государственной службы, предполагающее законодательное закрепление единого подхода к организации государственной службы;

взаимосвязь государственной службы и муниципальной службы;

открытость государственной службы и ее доступность общественному контролю, объективное информирование общества о деятельности государственных служащих;

профессионализм и компетентность государственных служащих;

защита государственных служащих от неправомерного вмешательства в их профессиональную служебную деятельность как государственных органов и должностных лиц, так и физических и юридических лиц.

Реализация принципов построения и функционирования системы государственной службы обеспечивается федеральными законами о видах государственной службы. Указанными федеральными законами могут быть предусмотрены также другие принципы построения и функционирования видов государственной службы, учитывающие их особенности.

Дается определение Федеральной государственной службы, государственной гражданской службы, государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации.

Дается определение государственной гражданской службы:

1. Государственная гражданская служба - вид государственной службы, представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан на должностях государственной гражданской службы по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации.

2. Федеральная государственная гражданская служба - профессиональная служебная деятельность граждан на должностях федеральной государственной гражданской службы по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов и лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации.

3. Государственная гражданская служба субъекта Российской Федерации - профессиональная служебная деятельность граждан на должностях государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий субъекта Российской Федерации, а также полномочий государственных органов субъекта Российской Федерации и лиц, замещающих государственные должности субъекта Российской Федерации.

Дается определение военной службы:

Военная служба - вид федеральной государственной службы, представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан на воинских должностях или не на воинских должностях в случаях и на условиях, предусмотренных федеральными законами и (или) нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских (специальных) формированиях и органах, осуществляющих функции по обеспечению обороны и безопасности государства. Таким гражданам присваиваются воинские звания.

Указано, что Реестр должностей федеральной государственной службы образуют: перечни должностей федеральной государственной гражданской службы; перечни типовых воинских должностей; перечни типовых должностей федеральной государственной службы иных видов. Реестр должностей государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации утверждается законом или иным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

Дано следующее определение государственного служащего:

1. Федеральный государственный служащий - гражданин, осуществляющий профессиональную служебную деятельность на должности федеральной государственной службы и получающий денежное содержание (вознаграждение, довольствие) за счет средств федерального бюджета.

2. Государственный гражданский служащий субъекта Российской Федерации - гражданин, осуществляющий профессиональную служебную деятельность на должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации и получающий денежное содержание (вознаграждение) за счет средств бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации. В случаях, предусмотренных федеральным законом, государственный гражданский служащий субъекта Российской Федерации может получать денежное содержание (вознаграждение) также за счет средств федерального бюджета.

3. Нанимателем федерального государственного служащего является Российская Федерация, государственного гражданского служащего субъекта Российской Федерации - соответствующий субъект Российской Федерации.

4. Правовое положение (статус) федерального государственного служащего и государственного гражданского служащего субъекта Российской Федерации, в том числе ограничения, обязательства, правила служебного поведения, ответственность, а также порядок разрешения конфликта интересов и служебных споров устанавливается соответствующим федеральным законом о виде государственной службы.

Закреплена возможность воинской службы для иностранных граждан, указывается, что Российской Федерации в соответствии с федеральным законом предусматривается поступление иностранных граждан на военную службу по контракту и прохождение ими военной службы. На указанных граждан распространяются положения настоящего Федерального закона, определяющие правовые основы государственной службы Российской Федерации.

Рассмотрены вопросы формирования кадрового состава госслужбы,поступления на госслужбу, ее прохождения и прекращения, определения стажа госслужащих, персональных данных государственных служащих, финансирования госслужбы и т.д.

Оговорены общие условия присвоения, сохранения классных чинов, дипломатических рангов, воинских и специальных званий (в том числе, при переводе). Отмечено, что лишение присвоенного классного чина, дипломатического ранга, воинского и специального звания возможно лишь по решению суда.

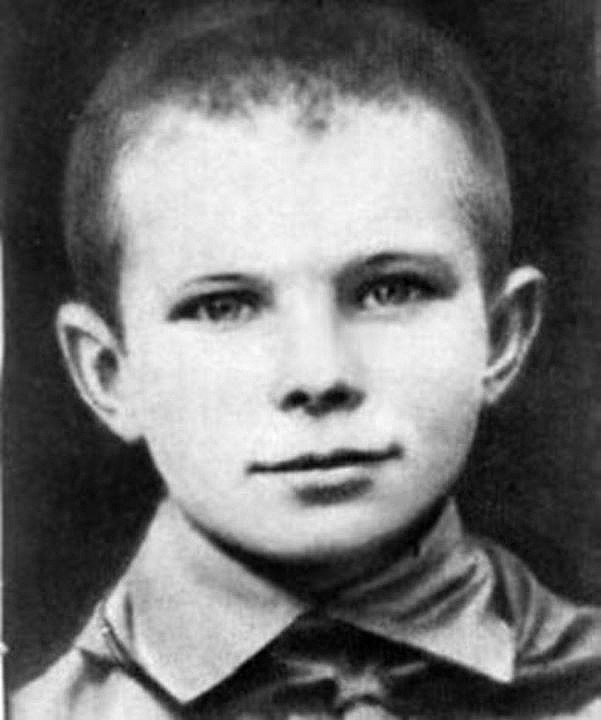

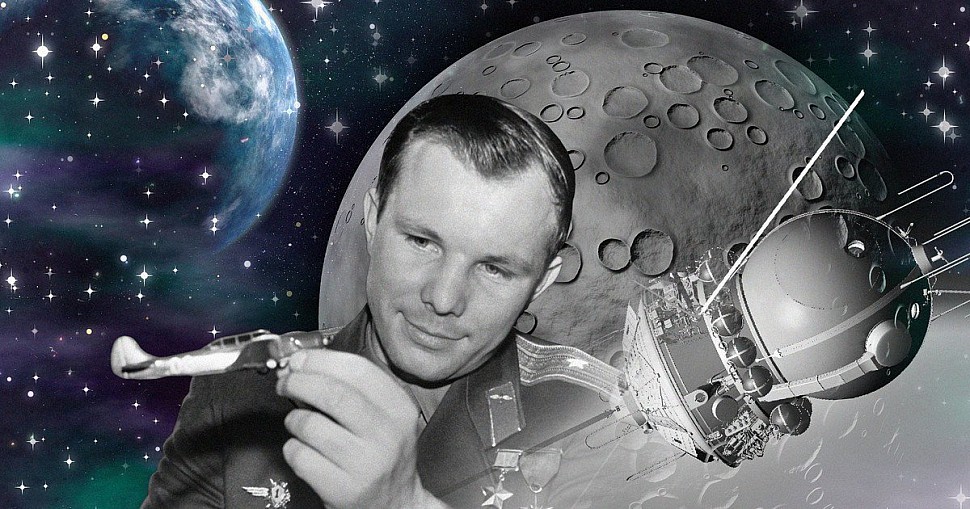

12 апреля - День космонавтики

12 апреля, в день, когда Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полет, в России отмечается День космонавтики. Этот праздник был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года в честь первого в мире полета человека в космос. В мире этот день по инициативе Генеральной ассамблеи ООН провозглашен Международным днем полета человека в космос.

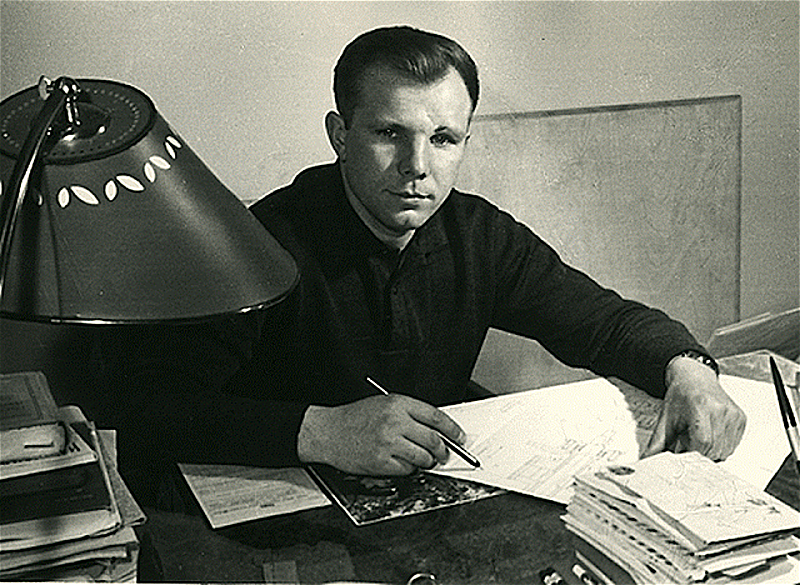

Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в крестьянской семье. В семье Гагариных было четверо детей: три сына и дочь.

В 1941 году, 1 сентября, Юрий пошел в первый класс, но уже 12 октября 1941 года в деревню, где жила семья Гагариных, вошли фашисты. Семью Юрия выгнали на улицу, а в их доме была устроена мастерская. До начала морозов они успели вырыть землянку, сложить там печь. В этой землянке семья Юрия пережила военные годы. Валентина, старшего брата Юрия, и сестру Зою угнали в Германию, сам Юрий на всю жизнь запомнил, как матери бежали за увозившей детей машиной, а немцы отгоняли женщин прикладами. Гагарин никогда в дальнейшем не рассказывал о военном времени, слишком тяжелыми были воспоминания.

После войны Юрий решил продолжать учебу, он одновременно поступает в вечернюю школу рабочей молодежи (общеобразовательное учебное заведение в СССР для обучения без отрыва от производства молодых рабочих, не получивших в детстве достаточного начального школьного образования. ШРМ позволяли обучающемуся выйти на образовательный уровень средней школы 10 - 11 классов (по образовательной системе СССР). Данные учебные заведения действовали с 1920-х гг., представляли собой школы для старших подростков и юношества, молодых рабочих, работающих в городах на предприятиях) и в Люберецкое ремесленное училище.

После окончания этих учебных заведений Гагарин поступает в Саратовский индустриальный техникум на литейное отделение.

С юных лет Юрия влекло небо, и 25 октября 1954 года он пришел в Саратовский аэроклуб, который закончил с отличием через год. В аэроклубе он совершил 196 полетов, налетав в общей сложности около 42 часов. 27 октября 1995 года Юрий Гагарин был призван в Советскую армию и направлен в Первое авиационное училище летчиков имени К.Е.Ворошилова в г.Оренбурге. После окончания училища Гагарин служил в 169-м истребительном авиационном полку Северного флота в Мурманске. К 1959 году, когда было принято решение об отборе космонавтов и их подготовке к первому полету в космос, летчик Гагарин успел налетать на МиГ-15бис в общей сложности 265 часов.

Первый отряд космонавтов набирался в марте 1960 года. Кандидаты отбирались именно среди военных летчиков-истребителей, так как такие летчики легче справлялись с перегрузками, стрессовыми ситуациями и перепадами давления. Среди них претендентов отбирали по числу полетов на реактивных истребителях и безупречному здоровью. Особое внимание при выборе кандидата уделяли физическим данным: вес космонавта не должен был превышать 72 кг, а рост — 170 см, чтобы человек мог поместиться в небольшом отсеке корабля «Восток». Возраст ограничивался 25–30 годами. Космонавт должен был обладать быстротой реакции, физической выносливостью и психической уравновешенностью. Отбор кандидатов в космонавты осуществлялся специальной группой военного научно-исследовательского авиационного госпиталя. Психологи обратили внимание на следующие особенности личности Юрия Гагарина: "Любит зрелища с активным действием, где превалирует героика, воля к победе, дух соревнования. В спортивных играх занимает место инициатора, вожака, капитана команды. Как правило, здесь играют роль его воля к победе, выносливость, целеустремленность, ощущение коллектива. Любимое слово - "работать". На собраниях вносит дельные предложения. Постоянно уверен в себе, в своих силах. Тренировки переносит легко, работает результативно. Развит весьма гармонично. Чистосердечен. Чист душой и телом. Вежлив, тактичен, аккуратен до пунктуальности. Интеллектуальное развитие у Юры высокое. Прекрасная память. Не стесняется отстаивать точку зрения, которую считает правильной".

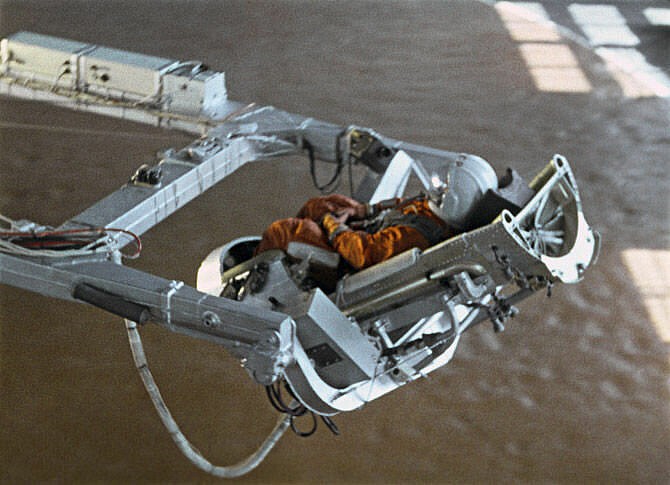

Из 3000 кандидатов было отобрано 20 человек, которые приступили к занятиям на тренажерах. Претенденты подвергались колоссальным физическим нагрузкам, ведь никто точно не знал, что ожидает летчиков в космосе. Потенциальных космонавтов подкидывали на катапультах, бросали в море, помещали в центрифугу, в барокамеру, сурдокамеру и термокамеру. Для них имитировали пятиминутные полеты, в скафандрах и без, в состоянии невесомости, которую создавали пикирующим вниз специально выделенным для этих целей Ту-104. После интенсивных тренировок государственная комиссия из 20 человек выбрала шестерых: Германа Титова, Андрияна Николаева, Валерия Быковского, Юрия Гагарина, Павла Поповича и Григория Нелюбова.

В итоге выбор пал на Юрия Гагарина, его кандидатуру поддерживал сам Королев. Герман Титов стал дублером Юрия.

Перед полетом Юрий Гагарин написал прощальное письмо жене на случай катастрофы, Валентина Ивановна Гагарина получила это письмо после гибели мужа. Также заранее было подготовлено три варианта сообщения ТАСС о первом полете человека в космос, вскрыть один из них полагалось по спецзвонку из Кремля. Перед самим полетом Сергей Королев, генеральный конструктор, попросил включить для Гагарина музыку. Сейчас известно, что перед стартом первый космонавт слушал песни Булата Окуджавы.

После возвращения на Землю на Юрия Гагарина обрушилась всемирная слава. Уже на следующий день после приземления его ждала пресс-конференция, которая началась с вопроса западного журналиста о том, не является ли Юрий родственником потомков князей Гагариных, живущих в США. На это Гагарин ответил: "Среди своих родственников никаких князей и людей знатного рода не знаю и никогда о них не слышал".

Через месяц после полета Юрий Гагарин отправляется в зарубежную поездку с "Миссией мира", он посещает Чехословакию, Финляндию, Англию, Болгарию, Египет. С официальными визитами он посетил более 30 стран. Во время визита в ГДР подбежавший мальчик подарил Юрию белого голубя, которого космонавт прижал к груди. Этот снимок стал легендарным.

Гагарин исполнял обязанности депутата Верховного совета СССР, был членом ЦК ВЛКСМ, руководителем внештатного отдела космонавтики газеты "Красная Звезда". Приложил много усилий для осуществления лунных космических полетов, до своей гибели состоял членом экипажа одного из готовящихся лунных кораблей.

27 марта 1968 года Юрий Гагарин погиб в авиационной катастрофе, выполняя тренировочный полет на самолете МиГ-15 УТИ, под руководством опытного инструктора В.С.Серегина, вблизи деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области. В ходе расследования отказов или неисправностей техники обнаружено не было, химический анализ крови летчиков посторонних веществ не выявил. В 2013 году в прессе появилась информация, что в зоне тренировочных полетов космонавтов, в 10-15 метрах от самолета Гагарина и Серегина, несанкционированно оказался истребитель СУ-15, шедший на скорости сверхзвука. Возмущенным потоком он вогнал самолет Гагарина и Серегина в спираль, выйти из которой летчики не успели. Юрий Гагарин захоронен в Кремлевской стене с воинскими почестями. В стране его память почтили минутой молчания.

Государство-город Ватикан

Т.Г.КОРОЛЕВА.

Одно из самых необычных государств в современном мире – Государство-город Ватикан – в 2019 году отмечает 90 лет со дня своего официального образования.

1.ИСТОРИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РОССИИ И ВАТИКАНА.

Согласно информации МИД РФ, первые контакты между Россией и Ватиканом на государственном уровне восходят к концу XV в. С конца XVIII в. временные миссии Папы Римского к русским царям начинают приобретать регулярный характер. Первое представительство России при Ватикане было аккредитовано в 1817 г.

В 1865-1893 гг. дипломатические отношения были прерваны из-за вмешательства Ватикана в польские дела, возобновлены лишь после вступления на престол Николая II. Сохранялись и при Временном правительстве. Попытки их восстановления после Октябрьской революции не увенчались успехом.

Официальные отношения между СССР и Ватиканом были установлены в марте 1990 г. на уровне представителей в ранге послов, после чего в 1992 г. при Ватикане был аккредитован российский представитель.